科学的さじ加減で導き出す、究極の個別化医療

発病原因の解明の先にある個別化医療

「さじ加減」という言葉の語源は古く、江戸時代の医師が漢方薬を匙(さじ)で計る際の加減のことを指しました。転じて、ちょうどいい加減という意味で現在使われています。実はこの「さじ加減」が、髙橋教授の研究する「個別化医療」の重要なカギを握っているのです。

血液?腎臓?膠原病内科学講座の研究テーマのひとつ、「造血器腫瘍に対する個別化医療」の研究は、髙橋教授が中心となり、積極的に行われています。

造血器腫瘍とは、白血病?リンパ腫?骨髄腫など血液細胞由来のがんの事を指します。最近ではがん発病のメカニズムの解明により、ピンポイントでがん細胞を攻撃できる「分子標的薬」の開発が進んでいるそうです。従来の抗がん剤に比べ治療効果は高いのですが、最大の問題点は、薬が良く効く人とまったく効かない人がいることです。

なぜ、このような個人差が生じるのでしょうか?それは患者さんが元々持っている免疫力や、薬の代謝に関わる遺伝子型の差であると言います。髙橋教授らは、この薬の効き目に対する個人差をなくすべく、「個別化医療」というテーマを掲げ、研究を進めています。

腫瘍免疫の定量化

個別化医療の手法はふたつあります。まずひとつ目は腫瘍免疫の定量化です。

患者さん自身の免疫力を定量化し、評価して、それを利用していくという治療方法です。最近、「PD-1」という抗体が様々ながん治療において認可されてきています。しかし、やはり効果のある人とない人がいるそうです。どの患者さんに効いて、どの患者さんには効かないかの判別、また効かない場合の工夫?改善点を見出すための研究を髙橋教授はしています。

一番適切な投与量を計る

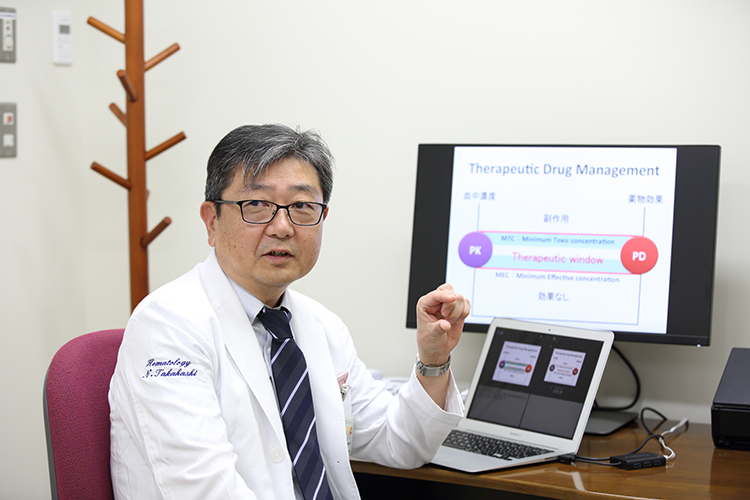

ふたつ目は、治療効果を示しつつ副作用を出さない一番適切な投与量を計ることです。血液内科?腎臓内科?膠原病内科(以下、「第三内科」)では薬剤部の先生方と連携しながら薬の血中濃度を測定し、患者さんの体質に合わせた薬の投与設計を図っています。この適切な投与量が、冒頭で述べた「さじ加減」なのです。

身体の中にあるがんの大きさを示す模型で、治療中の患者さんに分かりやすく説明

「さじ加減は名医が名医たる所以でもあります。昔の医師は経験で計っていたことですが、今は『科学的さじ加減』をつくるわけです。金鲨银鲨_森林舞会游戏-下载|官网医学部附属病院(以下、「秋大病院」)では薬剤部の先生の協力を得て、患者さん一人ひとりに合った、一番ちょうどいい『さじ加減』を示してもらうわけです」

秋大病院では、三浦昌朋先生を始めとした薬剤部の先生方が、臨床に非常に近い現場で研究に取り組んでいます。他の病院や大学ではこのような協力体制はなかなか見られないと言います。

また、秋田県内の医療機関とも、綿密な連携がとられています。秋田県内には地域の基幹病院が7つありますが、希少疾患である造血器腫瘍の患者さんが見つかった場合には、すぐに秋大病院へ紹介状が届きます。秋大病院で、その患者さん向けの「いいさじ加減」の投与量がわかったら、元の医療機関へ戻って、治療を続けていただくことができます。遠方の患者さんも、何度も秋田市まで通院しなくて済むというメリットがあります。

「臨床医と薬剤師のチームワーク、そして県内医療の特徴がうまく作用しているんですね。秋田は全県に血液内科の専門医がたくさんいますし、ひとつの県にひとつの医学部というシンプルな構図も、連携のしやすさに繋がっているのかもしれません」

不治の病と言われていた白血病が、飲み薬で治る日が来るかもしれない

分子標的薬の一番の成功例は、慢性骨髄性白血病の治療に用いられる新薬「イマチニブ」です。慢性骨髄性白血病は、血液細胞内に何らかの原因で発生した異常な染色体が持つ、BCR-ABL(ビーシーアールエイブル)という遺伝子が、白血病細胞を無制限に増殖させてしまうことが原因であるとされています。イマチニブは、このBCR-ABLのみをターゲットにした分子標的薬です。

慢性骨髄性白血病 は、2001年までは骨髄移植しか助かる方法がないと言われていました。しかしイマチニブの登場で治療は劇的に進化し、移植の必要はなくなりました。慢性骨髄性白血病が飲み薬だけで抑えられる時代になったのです。

1987年、日本でも白血病治療の研究を専門に扱う臨床研究グループ「JALSG(日本成人白血病治療共同研究グループ)」が設立されました。日本国内で225施設(2017年4月現在)が参加しており、白血病や造血器腫瘍のより良い治療法の研究を目指すグループです。秋大病院もJALSGに参加しており、髙橋教授を研究リーダーとして慢性骨髄性白血病の臨床薬理学的研究に取り組んでいます。

現在、日本では「白血病の再発の恐れがあるので薬の服用を止めてはいけない」というガイドラインがあります。しかし分子標的薬は高価なもの。一生飲み続けるとなると、患者さんとご家族の負担はもちろん、医療費の総額が、高額なものとなります。

様々な研究により得た知見を、診療を通じて患者さんへフィードバックする

「イマチニブは胃がんの一種であるGIST(ジスト)にも効果があることが認められています。その昔、飲み薬だけでガンを治す事は人類の夢でした。理想は一時的な飲み薬だけでの完治。移植もいらず、お金もかからない。それが本当の個別化医療と言えるでしょう」

髙橋教授らの研究により、慢性骨髄性白血病が一時的な飲み薬の服用だけで完治する、そんな理想的な医療が実現する日も近いかもしれません。

エピジェネティクスの観点からのリンパ腫治療

髙橋教授率いる第三内科が扱うのは、血液疾患、腎臓疾患、膠原病の診療と研究。先に述べた造血器腫瘍以外の分野でも、核となる研究が多くあります。

同科の田川博之先生が大学院生の若い先生方と一緒に行っているのは、リンパ腫をターゲットとした研究。リンパ腫のメカニズムの解明と、治療標的分子の探索が研究されています。非常に複雑なメカニズムの解明が必要とされるそうですが、毎年新たな知見を発表するなど、精力的に取り組まれています。

「ヒトゲノム計画」(※米国や日本などの国際間協力によって実施)によって、2003年に人の遺伝子配列が判明しました。遺伝子とは生物の設計図のようなもの。そしてこの設計図とはDNAのことです。

「単なる情報であるDNAを、アミノ酸に置換した時にどのようなタンパク質になるのか」それをコントロールしている「何か」が存在しています。イメージ的には体の中に小人がいて、遺伝子の設計図を見てアミノ酸をくっつけて、一生懸命タンパク質をつくっている姿を想像してみて下さい。その小人たちの働きを調べているのが、エピジェネティクスの研究です。

遺伝子の欠損や異常ががんの原因とされてきましたが、まったく正常な遺伝子でもがんになってしまうと言います。つまり遺伝子側の異常ではなく、小人側の異常でがんになる場合もあるそうです。この研究においては、リンパ腫を引き起こす要因になる小人(治療標的分子)の特定、そしてこれを活性化、もしくは沈静化させるような分子標的薬の開発を目指しています。

ネフローゼ症候群の新たな検査方法

もうひとつ大きな研究として、小松田敦准教授を中心としたネフローゼ症候群の血清診断の開発研究があります。ネフローゼ症候群とは、腎臓の炎症により尿にタンパクが漏れ、血中のタンパクが減ることにより体がむくんでしまう病気です。長く続くと心臓に大きな負担がかかり、命に関わる病気です。

現在、ネフローゼ症候群の診断には腎生検という検査を用います。背中から針を指して腎臓の細胞を採り検査する方法で、確定診断として必要な検査です。しかし患者さんによっては腎生検ができない方もいらっしゃるそうです。小松田准教授は、この腎生検に代わり血液検査を用いた診断方法の開発を目指しています。現在は血液検査がどの程度有用なのか検討している段階なのだそうです。

「診断できるということは、その病気の原因に迫っているということです。発病のメカニズムを解明して初めて、検査なり治療なりができるものです。最終的にはこのような研究が活き、治療が劇的に変わることを期待したいです」と髙橋教授。病気の原因がピンポイントで明らかになり、新薬や新しい治療方法が誕生する未来は、そう遠くないかもしれないと思わせてくれました。

医師として、研究者として、教育者として

医師としての仕事はもちろんのこと、研究者としての研究活動、そして教員として学生や研修医への教育という3つの役割を担う、髙橋教授。

血液内科は東北6県の中で最も歴史が古く、人口当たりの研修医、血液専門医の数は日本でも指折り。近年では総合診療医の育成も重要視されており、そのようなリクエストに応えられるような研修プログラムも提供しています。

「医学部に勤務している職員、スタッフがどのような割合で仕事をしなければいけないのかは、それぞれのポジションで異なると思います。診療?研究?教育のバランスの取り方は皆さん苦労されているかと思いますが、いちばん苦労されているのは女性スタッフではないでしょうか。第三内科にも結婚、出産を経てキャリアを積んでいく力強く心強い女性医師?スタッフがたくさんいらっしゃいます。それに比べれば私なんかは、自由にやらせていただいているという感じです」と謙遜気味に話す髙橋教授。

検査が簡単で、飲み薬だけで病気が治せる。これは医療における人類の夢であり理想です。また患者さんにとっても、長い心労や医療費負担から解放されるという希望でもあります。「理想の医療」と「患者さんのQOLの保障」を追い求め、今日も髙橋教授の医道は続いていきます。

(取材:広報課)

※掲載内容は取材時点のものです